https://www.facebook.com/reel/595630522734528

Squalo a colign beach!

https://www.youtube.com/shorts/FaNWVTBegVE

Vitamarinaweb un mare di avventure

Vitamarinaweb è qui con tantissime novità!

Vitamarinaweb ora ha anche la Chat live

Guarda il video sulla presentazione della Chat live di Vitamarinaweb

La mia finestra preferita!

Panoramica Alghero-Bosa.

La Razza Pastinaca (Dasyatis pastinaca): Un Tesoro del Fondo Marino. Articolo in risposta al post di IVA su una razza avvistata nel Golfo di Orosei

La razza pastinaca, nota scientificamente come Dasyatis pastinaca, è un pesce cartilagineo appartenente alla famiglia Dasyatidae. Questa specie è diffusa principalmente nel Mar Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico settentrionale e lungo le coste africane del Nord, estendendosi dal Mar Baltico fino al Mar Nero. Amante dei fondali sabbiosi e fangosi, la pastinaca occupa un ruolo fondamentale negli ecosistemi bentonici di queste aree marine.

Aspetto e Morfologia

La pastinaca è facilmente riconoscibile per il suo corpo piatto e largo, dal profilo romboidale, che può raggiungere una lunghezza massima di circa 2,5 metri e una larghezza fino a 1,5 metri. Il muso è appuntito e la pelle ruvida ricoperta da piccole protuberanze che aiutano nella mimetizzazione. Gli occhi, piccoli e ben distanziati, sono seguiti da due spiracoli che consentono al pesce di respirare mentre è parzialmente sepolto nel fondale.

La colorazione è estremamente adattativa. Generalmente, la pastinaca varia dal grigio-marrone al verde oliva scuro, con un ventre chiaro quasi bianco, perfetta per mimetizzarsi tra sabbia e fango. Una caratteristica distintiva è la lunga coda sottile, spesso nera o scura, equipaggiata con uno o più aculei seghettati e velenosi. Questo aculeo rappresenta un efficace strumento di difesa contro predatori e minacce.

Habitat

La pastinaca predilige i fondali sabbiosi, fangosi o ghiaiosi, solitamente in acque poco profonde, dai 1 fino a circa 200 metri di profondità. È comune trovarla lungo le coste, nelle baie, ma anche nei pressi di barriere coralline e piattaforme continentali. Questo pesce è particolarmente abile nell’insabbiarsi, nascondendosi per evitare predatori e per sorprendere le prede.

In generale, si tratta di un animale solitario, anche se in alcune zone può essere osservata in piccoli gruppi. La sua capacità di mimetizzarsi la rende difficile da individuare, un aspetto chiave per la sua sopravvivenza.

Alimentazione

La pastinaca è un predatore opportunista: nella sua dieta prevalgono piccoli pesci bentonici, molluschi, crostacei e invertebrati che vivono sul fondo marino. Utilizza il corpo piatto per avvicinarsi alle prede senza essere visto, spesso scuotendo il fondo sabbioso per smuovere organismi nascosti da catturare.

I giovani esemplari si nutrono principalmente di invertebrati più piccoli, mentre gli adulti, più grandi e forti, possono predare anche pesci di dimensioni maggiori, dimostrando una notevole adattabilità alimentare.

Riproduzione e Ciclo di Vita

La pastinaca è ovovivipara, il che significa che le uova si sviluppano all’interno del corpo materno e le femmine danno alla luce piccoli vivi. La gestazione dura circa quattro mesi e ogni femmina può partorire da 4 a 9 piccoli due volte l’anno, dando così origine alla nuova generazione di questi misteriosi abitanti del fondo marino.

I piccoli nascono già ben attrezzati per affrontare la vita sul fondale, con comportamenti istintivi di mimetizzazione e caccia.

Importanza Ecologica e Relazione con l’Uomo

La razza pastinaca svolge un ruolo ecologico importante nel mantenimento dell’equilibrio delle comunità bentoniche del Mediterraneo e dell’Atlantico. Come predatore di piccoli invertebrati e pesci, contribuisce a controllare la popolazione di questi organismi, mantenendo così la biodiversità.

Dal punto di vista umano, la pastinaca non ha un valore commerciale di grande rilievo, sebbene venga talvolta catturata accidentalmente nelle reti da pesca. È importante sottolineare che la coda dotata di aculeo velenoso può rappresentare una minaccia per i bagnanti o pescatori. Le ferite causate dall’aculeo, seppur dolorose, raramente sono letali, ma richiedono attenzione medica per evitare infezioni.

Curiosità

In passato, alcune culture hanno utilizzato la puntura della pastinaca come metodo di difesa o deterrente.

Questo pesce è stato citato anche nella letteratura marina per trasmettere informazioni sulle abitudini e biodiversità del Mediterraneo.

La capacità della pastinaca di mimetizzarsi è così efficace che spesso viene scambiata per una semplice macchia del fondale, una strategia evolutiva vincente.

Esplorando la Biologia Marina: Un Viaggio nel Cuore degli Oceani

Introduzione

La biologia marina è la branca delle scienze naturali che studia gli organismi viventi negli ambienti marini e le interazioni tra di essi e il loro habitat. Dalle acque costiere alle profondità abissali, gli oceani ospitano una straordinaria varietà di forme di vita, adattate a condizioni fisiche e chimiche uniche. In questo articolo, esploreremo gli aspetti fondamentali della biologia marina, soffermandoci sulla biodiversità, sugli adattamenti dei principali gruppi di organismi e sulle sfide che minacciano la salute degli ecosistemi oceanici.

1. Ecosistemi marini e loro classificazione

Gli ambienti marini si suddividono in diverse zone, ciascuna caratterizzata da profondità, luce, temperatura e pressione specifiche:

Zona litoral (intertidale): fascia tra alta e bassa marea, ricca di nutrienti. Qui si trovano alghe, molluschi, crostacei e piccoli pesci che si sono adattati a condizioni di immersione alternata e disidratazione periodica.

Zona neritica: si estende dalla bassa marea fino al limite del continente (circa 200 m di profondità). È la più produttiva grazie alla luce solare e alla disponibilità di nutrienti portati dai fiumi. Qui prosperano praterie di fanerogame marine, banchi di pesci e numerosi invertebrati.

Zona oceanica (pelagica): acque aperte oltre la piattaforma continentale, suddivise in epipelagica (0–200 m), mesopelagica (200–1 000 m), batipelagica (1 000–4 000 m), abissale (4 000–6 000 m) e hadal (oltre 6 000 m). La biomassa decresce con la profondità, ma ogni fascia è popolata da specie straordinariamente adattate.

Benthos: fondale marino, anch’esso suddiviso in zone basate sulla profondità e sulla natura del substrato. Varia dai fondali sabbiosi o fangosi alle scogliere coralline e alle bocche idrotermali dei fondi abissali.

2. Biodiversità e catene trofiche

La vita marina è organizzata in catene alimentari e reti trofiche complesse:

Produttori primari

Fitoplancton: microalghe e cianobatteri fotosintetici, alla base di quasi tutti gli ecosistemi pelagici.

Alghe macroscopiche e fanerogame marine: come le alghe brune e le posidonie, fondamentali nei sistemi costieri.

Consumatori primari

Zooplancton: coprodotti dal plancton vegetale; includono crostacei planctonici e piccoli invertebrati.

Erbivori bentonici: ricci di mare, alcune specie di pesci erbivori e molluschi.

Consumatori secondari e terziari

Pesci, cefalopodi e piccoli predatori: sfruttano il fitoplancton e lo zooplancton o organismi bentonici più grandi.

Predatori apicali: squali, delfini, balene predatrici, uccelli marini, che non hanno predatori naturali diretti.

Decompositori

Microrganismi batterici e funghi scompongono materia organica morta, restituendo nutrienti al ciclo biologico.

3. Adattamenti degli organismi marini

Le condizioni estreme del mare hanno spinto l’evoluzione di adattamenti notevoli:

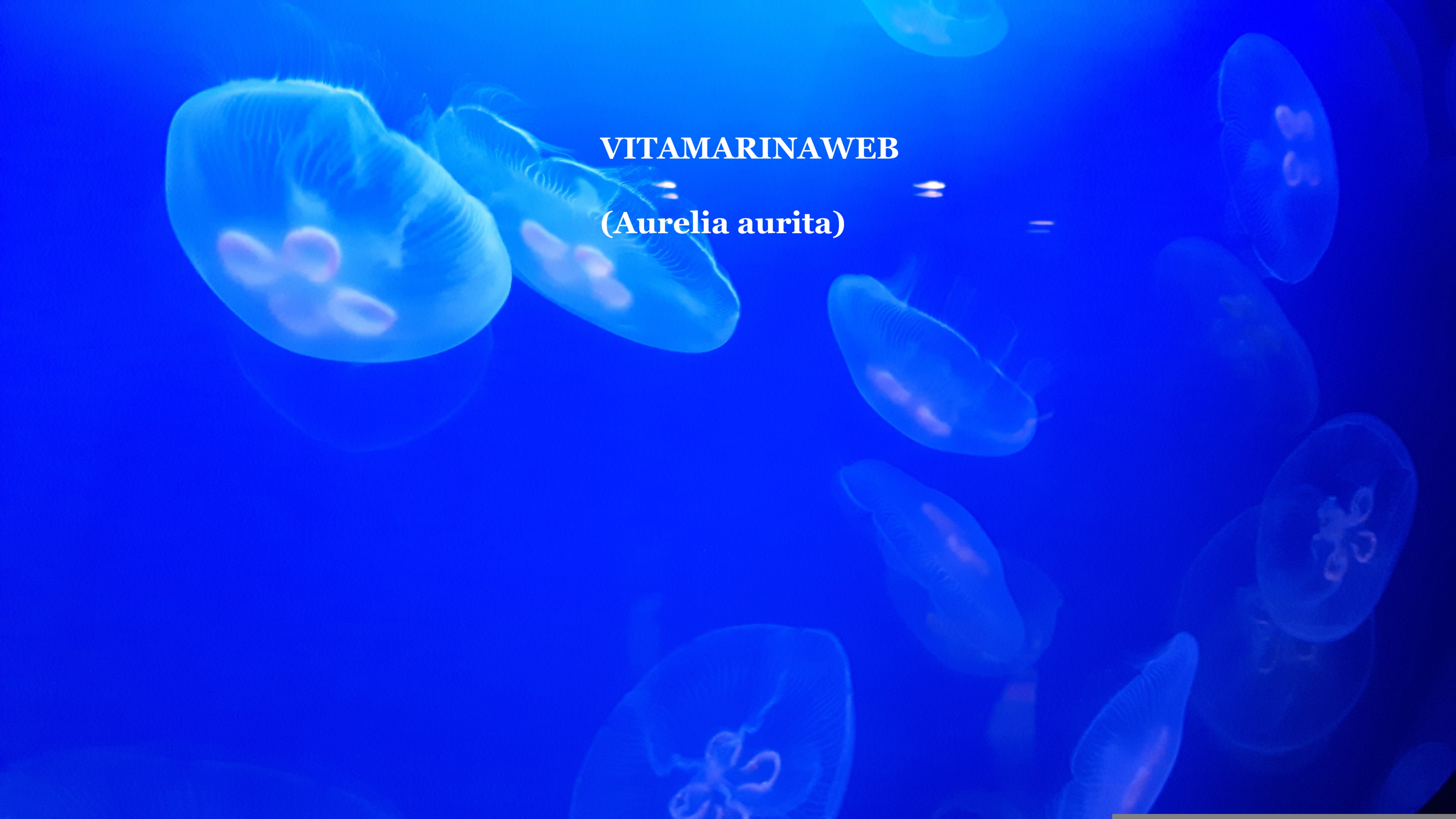

Aurelia aurita: la danza trasparente delle meduse lunari

Aurelia aurita, nota comunemente come medusa a ombrello o medusa lunare, è una delle specie più riconoscibili e affascinanti del mondo marino. Con il suo corpo traslucido e i movimenti lenti e pulsanti, questa creatura sembra danzare in sospensione, come se il mare fosse il suo palcoscenico.

Identikit della specie

Nome scientifico: Aurelia aurita

Phylum: Cnidaria

Classe: Scyphozoa

Distribuzione: oceani temperati e tropicali di tutto il mondo, incluse le coste italiane e il Mar Mediterraneo.

La caratteristica forma a disco, con un diametro che può raggiungere i 40 cm, è attraversata da quattro inconfondibili gonadi a forma di ferro di cavallo visibili al centro, che le conferiscono un aspetto “a fiore” unico nel suo genere.

Anatomia e movimento

Aurelia aurita è composta per il 95% da acqua. Non possiede cervello né cuore, ma si muove grazie a contrazioni ritmiche dell’ombrello, che le permettono di galleggiare lentamente attraverso le correnti marine.

Lungo i margini del corpo si trovano cellule urticanti, chiamate cnidociti, contenenti nematocisti che rilasciano una sostanza urticante utile per immobilizzare le prede.

Alimentazione

La dieta di Aurelia aurita è composta principalmente da zooplancton, larve di pesce e piccoli crostacei. Le prede, intrappolate nel muco prodotto sulla superficie dell’ombrello, vengono trasportate verso la bocca al centro del corpo attraverso sottili braccia orali.

Ciclo vitale complesso

Il ciclo vitale della medusa lunare è particolarmente interessante: alterna una fase sessuata (la medusa adulta, mobile) e una fase asessuata (il polipo, bentonico).

Dalle uova fecondate nascono larve planule che si fissano sul fondale marino, formando piccoli polipi. Questi, tramite strobilazione, generano nuove meduse giovanili (efire), che crescono fino allo stadio adulto.

Questo meccanismo permette alla specie di sopravvivere anche in condizioni avverse.

Ecologia e ruolo ambientale

Le meduse come Aurelia aurita giocano un ruolo importante negli ecosistemi pelagici. Sono preda di pesci luna, tartarughe marine e alcuni tipi di plancton carnivoro.

In presenza di acque eutrofiche (ricche di nutrienti), la loro popolazione può crescere rapidamente, portando a fenomeni di bloom, che hanno impatti sull’equilibrio biologico e sulla pesca.

Interazioni con l’uomo

Sebbene le punture di Aurelia aurita siano generalmente lievi per l’uomo, è consigliabile evitarne il contatto diretto. La specie è tuttavia un importante bioindicatore della qualità dell’acqua e viene studiata anche in ambito biomedico, per il potenziale delle sue cellule staminali.

Conclusione

Aurelia aurita incarna la bellezza eterea del mondo marino. La sua semplicità apparente nasconde un ciclo di vita complesso e una straordinaria capacità di adattamento.

Osservarla muoversi in silenzio tra le onde ci ricorda che anche le creature più delicate possono avere un ruolo fondamentale negli equilibri naturali degli oceani.

Chelonia mydas: la tartaruga verde, ambasciatrice silenziosa degli oceani

Tra le creature più antiche che solcano i mari, la tartaruga verde (Chelonia mydas) incarna il legame millenario tra la vita marina e la Terra. Con il suo guscio levigato e i movimenti eleganti, rappresenta uno degli animali marini più iconici e affascinanti del nostro pianeta.

Identikit biologico

Nome scientifico: Chelonia mydas

Famiglia: Cheloniidae

Distribuzione: oceani tropicali e subtropicali di tutto il mondo, inclusi il Mar Mediterraneo, l’Oceano Atlantico e il Pacifico.

La tartaruga verde può raggiungere lunghezze di oltre 1 metro e pesi fino a 200 kg, rendendola una delle più grandi specie di tartarughe marine. Il nome “verde” non deriva dal colore del carapace, bensì dalla tonalità verdastra del grasso corporeo, dovuta alla sua alimentazione erbivora.

Alimentazione e cambiamento dietetico

Durante le prime fasi della vita, Chelonia mydas si comporta da carnivora, nutrendosi di piccoli invertebrati marini come meduse e crostacei. Una volta raggiunta la maturità, adotta una dieta prevalentemente erbivora, basata su alghe e fanerogame marine, come la posidonia. Questo cambiamento è raro nel regno animale e contribuisce a mantenere gli ecosistemi costieri in equilibrio.

Ecologia e ruolo ambientale

La tartaruga verde svolge un ruolo ecologico chiave. Brucando le piante marine, contribuisce al mantenimento delle praterie sottomarine, che sono habitat fondamentali per numerose altre specie marine. Inoltre, i suoi spostamenti migratori aiutano a connettere ecosistemi marini distanti, fungendo da bioindicatori della salute degli oceani.

Ciclo vitale e migrazioni

La femmina depone le uova su spiagge sabbiose, spesso nello stesso luogo dove è nata. Ogni nido può contenere 80–120 uova, che si schiudono dopo circa due mesi. I piccoli, appena nati, si dirigono istintivamente verso il mare, ma solo una minima parte sopravvive ai predatori e alle difficoltà ambientali.

Le tartarughe verdi compiono lunghe migrazioni, spesso per migliaia di chilometri, spostandosi tra aree di alimentazione e siti di nidificazione. La navigazione avviene grazie a un sofisticato senso dell’orientamento magnetico.

Minacce e conservazione

Nonostante la sua importanza ecologica, Chelonia mydas è classificata come specie in pericolo (EN) dalla IUCN. Le principali minacce includono:

Inquinamento marino e ingestione di plastica

Pesca accidentale

Perdita degli habitat costieri

Cambiamento climatico, che altera la temperatura della sabbia (da cui dipende il sesso dei piccoli)

Numerose iniziative internazionali, come il progetto LIFE Turtlenest nel Mediterraneo, sono attive per proteggere questa specie attraverso monitoraggi, tutela dei siti di nidificazione e sensibilizzazione pubblica.

Conclusione

La tartaruga verde è molto più di una semplice creatura marina: è un simbolo vivente di resistenza, adattamento e connessione ecologica tra terra e mare. Proteggerla significa proteggere l'intero ecosistema costiero.

Foto: Tartaruga verde – Chelonia mydas.

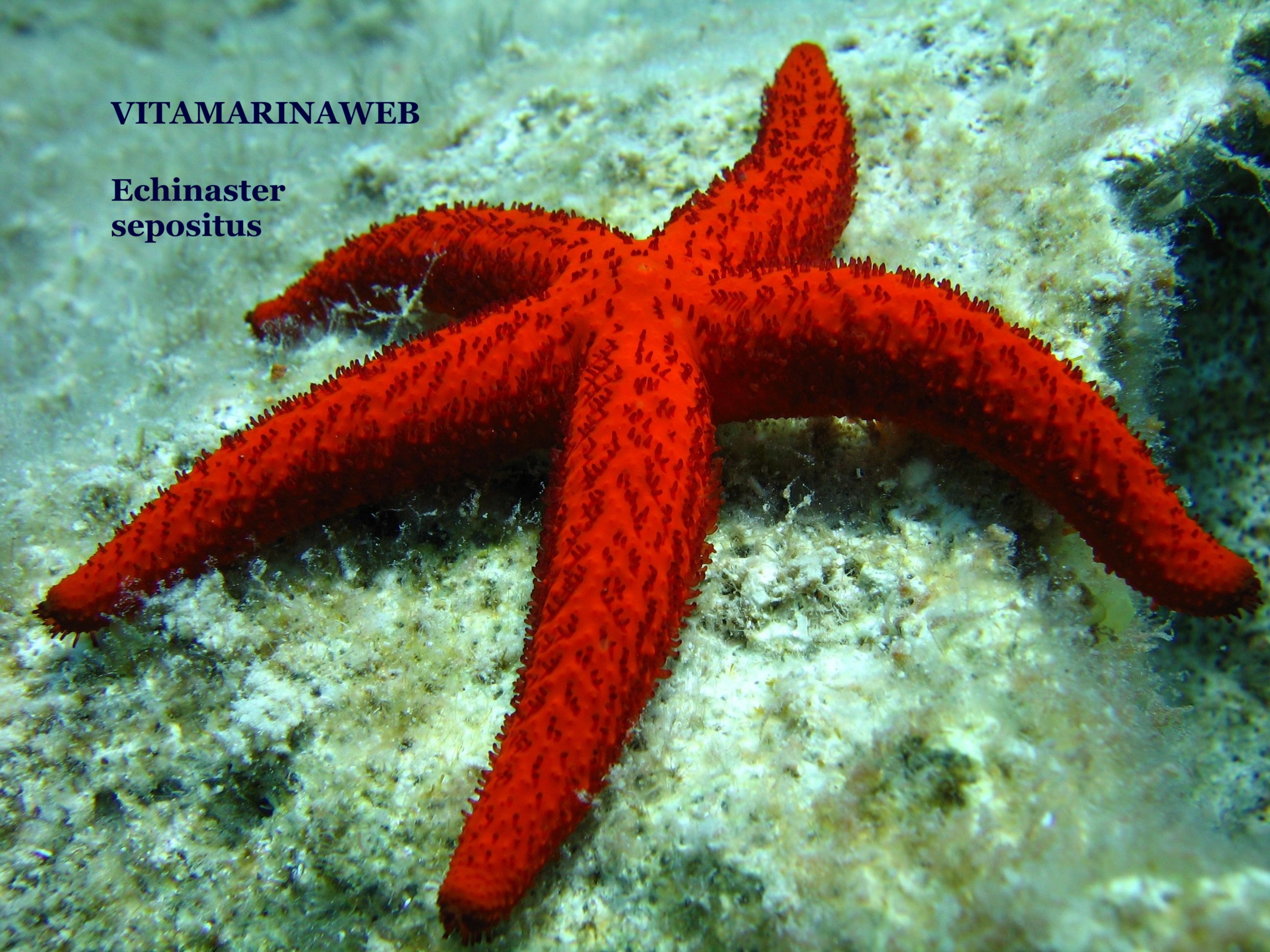

Le Stelle Marine: Architetti Silenziosi degli Abissi

Echinaster sepositus — stella rossa del Mediterraneo

Echinaster sepositus — stella rossa del Mediterraneo

Le stelle marine, note anche come asteroidi (classe Asteroidea), sono tra gli invertebrati marini più affascinanti e antichi del nostro pianeta. Con il loro corpo radiale, i colori vivaci e la capacità di rigenerarsi, rappresentano uno degli esempi più sorprendenti

Il Pesce Pagliaccio e le Anemoni: Un’Amicizia Incredibile sotto il Mare

Pesce Pagliaccio con Anemoni di mare

Pesce Pagliaccio con Anemoni di mare

Nel colorato mondo sottomarino, poche relazioni affascinano quanto quella tra il pesce pagliaccio e le anemoni di mare. Questo legame non è solo una curiosità biologica: è una vera e propria alleanza simbiotica, un patto di reciproco beneficio che ha resistito a milioni di anni di evoluzione.

Chi è il pesce pagliaccio?

Con il suo corpo arancione brillante, striato da bande bianche bordate di nero, il pesce pagliaccio (famiglia Amphiprioninae) è uno degli abitanti più iconici delle barriere coralline. Vive principalmente nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano Indiano, e non supera i 10 cm di lunghezza.

Ma dietro al suo aspetto buffo si nasconde un comportamento sorprendente: il pesce pagliaccio è territoriale, intelligente e... cambia sesso! In ogni gruppo, il pesce più grande è la femmina dominante, mentre gli altri sono maschi. Se la femmina muore, il maschio più forte si trasforma in femmina.

Le anemoni di mare: fiori... velenosi

Le anemoni sembrano fiori fluttuanti, ma sono animali. I loro tentacoli sono dotati di cellule urticanti chiamate cnidocisti, capaci di paralizzare piccoli pesci o invertebrati. Ma c’è un’eccezione: il pesce pagliaccio.

Grazie a uno strato protettivo di muco sulla sua pelle, il pesce pagliaccio non viene punto. Questo gli permette di vivere tra i tentacoli dell’anemone, al riparo da predatori come murene e barracuda.

Una relazione simbiotica

Il legame tra pesce pagliaccio e anemone è un classico esempio di simbiosi mutualistica, in cui entrambi gli organismi traggono vantaggio:

Il pesce ottiene protezione tra i tentacoli velenosi.

L’anemone riceve nutrienti dai resti di cibo del pesce, e viene pulita dai parassiti.

Inoltre, il movimento costante del pesce migliora la circolazione dell’acqua, portando più ossigeno all’anemone.

Una danza per conoscersi

Quando un pesce pagliaccio trova una nuova anemone, non vi entra subito. Inizia una sorta di danza rituale, sfiorando i tentacoli delicatamente con diverse parti del corpo. Questo serve ad abituarsi lentamente al contatto e a evitare una reazione tossica.

Perché dobbiamo proteggerli

La barriera corallina, habitat naturale di queste creature, è minacciata dal cambiamento climatico, dall’inquinamento e dalla pesca intensiva. Proteggere i pesci pagliaccio e le anemoni significa difendere la biodiversità marina e un equilibrio ecologico costruito in milioni di anni.

Curiosità finale

Sai che i pesci pagliaccio non vivono con qualsiasi anemone? Ogni specie ha partner preferenziali, e alcune coppie sono così selettive che non possono sopravvivere l’una senza l’altra.

Hai mai visto un pesce pagliaccio dal vivo? Raccontalo su Vitamarinaweb.com: il social per chi ama il mare, i suoi abitanti e le meraviglie che ci regala ogni giorno.

Il linguaggio segreto dei delfini

I delfini sono noti per la loro straordinaria intelligenza e le loro complesse interazioni sociali. Ma ciò che più affascina i biologi marini è il loro linguaggio sonoro, composto da una serie di fischi, clic e vocalizzazioni altamente variabili.

Recenti studi hanno dimostrato che ogni delfino sviluppa un proprio "fischio firma", una sorta di nome personale usato per presentarsi o richiamare l’attenzione degli altri membri del gruppo.

Oltre alla comunicazione, i suoni vengono utilizzati anche per l’ecolocalizzazione, una tecnica che consente di orientarsi, individuare prede e riconoscere ostacoli anche in acque torbide.

I ricercatori stanno cercando di decifrare queste vocalizzazioni, nella speranza di aprire un canale di comunicazione diretto tra umani e cetacei. Una sfida affascinante che unisce tecnologia, linguistica e biologia marina.

- I delfini possono distinguere i "nomi" degli altri membri del branco

- Utilizzano frequenze diverse per cacciare e per comunicare

- Alcuni suoni sono specifici per situazioni di pericolo

Comprendere il linguaggio dei delfini potrebbe rivoluzionare il nostro rapporto con il mondo marino e con le intelligenze non umane.

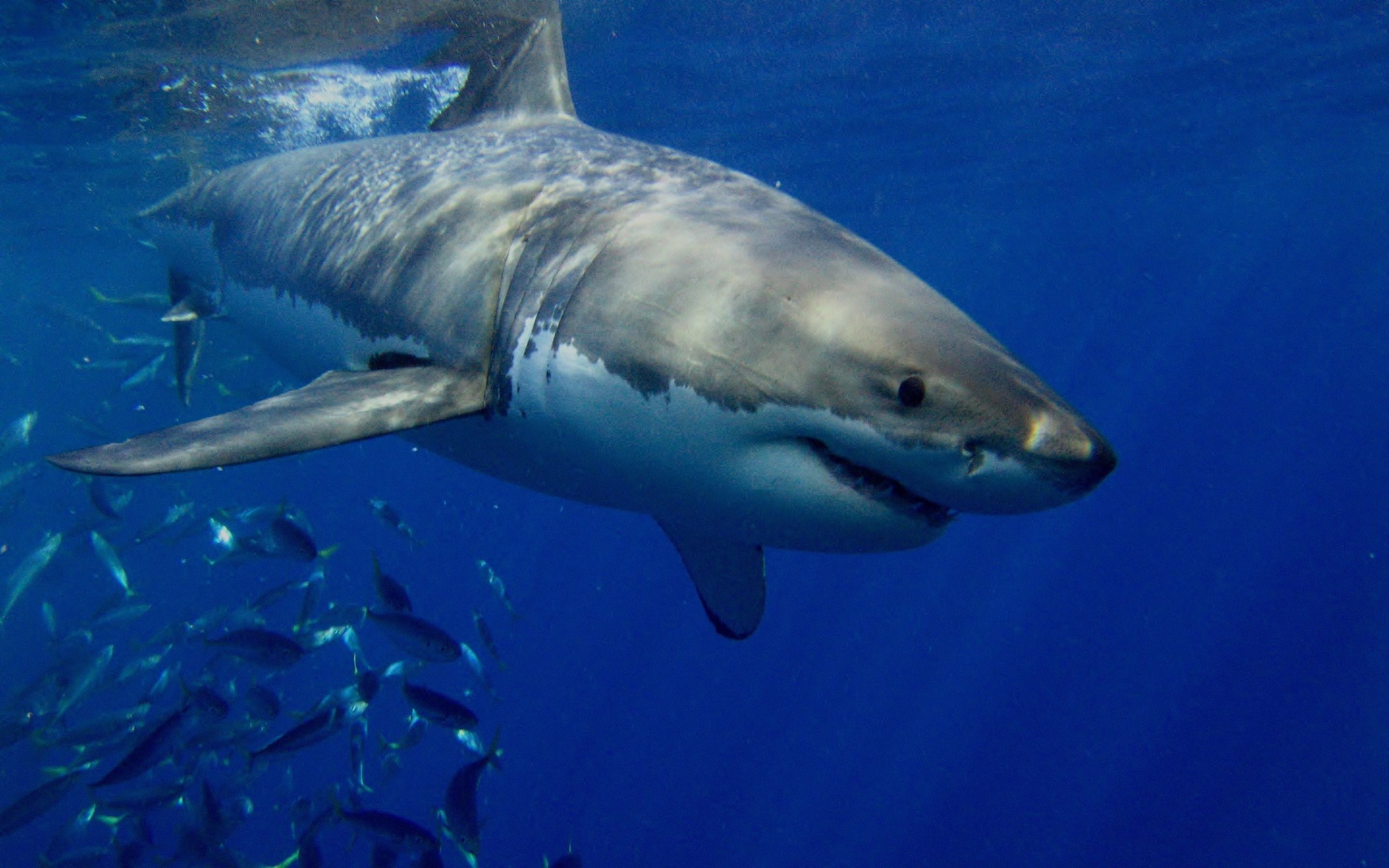

Lo Squalo Bianco (Carcharodon carcharias):Il predatore perfetto degli oceani

Lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) è uno degli animali marini più famosi e misteriosi del mondo. Con la sua potente mascella, la grande taglia e l’elegante nuoto, incarna perfettamente l'immagine del predatore marino per eccellenza.

Caratteristiche fisiche

Può superare i 6 metri di lunghezza e pesare oltre 2 tonnellate. Ha un corpo a forma di siluro, con dorso grigio e ventre bianco. Le sue sette file di denti seghettati sono in grado di strappare carne e ossa con facilità.

Dove vive

Abita le acque temperate e costiere di quasi tutti gli oceani, ma è particolarmente presente in California, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda e Mediterraneo. È un grande viaggiatore e può percorrere migliaia di chilometri durante le migrazioni.

Cosa mangia

Lo squalo bianco è un carnivoro. Si nutre di pesci, calamari, tartarughe marine, uccelli marini e mammiferi come foche e leoni marini. Attacca con grande rapidità e precisione, spesso dal basso verso l’alto.

Riproduzione

La sua riproduzione è ovovivipara: le uova si schiudono all’interno della madre e i piccoli nascono vivi. Ogni cucciolo può misurare oltre 1 metro alla nascita.

Importanza ecologica

Essendo al vertice della catena alimentare, lo squalo bianco è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema marino. Rimuove prede deboli o malate e mantiene in salute le popolazioni di pesci.

Protezione

Lo squalo bianco è oggi considerato specie vulnerabile. Minacciato dalla pesca sportiva, dall’inquinamento e dalla perdita di habitat, è protetto da numerose convenzioni internazionali.

Scheda didattica – Per bambini (8+)

Nome scientifico: Carcharodon carcharias

Dove vive: Oceani di tutto il mondo

Lunghezza: Fino a 6 metri

Peso: Fino a 2.200 kg

Denti: Grandi, affilati e seghettati

Cosa mangia: Pesci, foche, tartarughe

Come nasce: La mamma partorisce piccoli vivi

Curiosità: I suoi occhi sono neri come l’inchiostro e può annusare una goccia di sangue in oltre 1 km d'acqua!

Perché è importante: Mantiene in equilibrio l’oceano

Pericoli: Inquinamento, pesca eccessiva

Versione scientifica (riassunto tecnico)

Specie: Carcharodon carcharias

Classe: Chondrichthyes (pesci cartilaginei)

Ordine: Lamniformes

Famiglia: Lamnidae

Informazioni su una razza avvistata in Sardegna nel golfo di Orosei

Salve vitamarinaweb, scrivo per chiedere informazioni su una razza avvistata in Sardegna nel golfo di Orosei, potete aiutarmi?

"La Posidonia oceanica: la foresta sommersa del Mediterraneo"

"La Posidonia oceanica: la foresta sommersa del Mediterraneo"

Nel cuore del Mediterraneo si cela una pianta marina spesso sottovalutata ma essenziale per la salute degli ecosistemi: la Posidonia oceanica. Non è un'alga, ma una vera e propria pianta con radici, fusto e foglie. Vive tra i -1 e i -40 metri di profondità, creando praterie sommerse che funzionano come vere foreste marine.

Perché è così importante?

Produce ossigeno: una prateria di Posidonia da sola può produrre fino a 20 litri di ossigeno per metro quadrato al giorno.

Protegge le coste: attenua l’erosione assorbendo l’energia delle onde.

Habitat ricco: ospita oltre 400 specie di piante e più di 1.000 specie animali, tra cui cavallucci marini, polpi, e pesci giovani.

Indicatore ambientale: la sua presenza è indice di mare pulito, perché è sensibile all’inquinamento.

Una specie in pericolo

Purtroppo, la Posidonia sta scomparendo in molte aree a causa di:

Ancoraggi selvaggi

Costruzioni costiere invasive

Inquinamento da plastica e scarichi urbani

Ogni volta che perdiamo una prateria di Posidonia, perdiamo una riserva naturale, un serbatoio di ossigeno, un rifugio per la biodiversità.

---

Cosa possiamo fare?

Non gettare rifiuti in mare

Evita l’ancoraggio su fondali ricchi di vegetazione marina

Sostieni le aree marine protette

Conclusione

E online l eshop di Vitamarinaweb, t shirt e tanti altri gadget

Buongiorno a tutti è online l'eshop di Vitamarinaweb con t shirt e tantissimi altri gadget.

Visitatelo subito a questo link: www.vitamarinaweb.com/shop.html

Grazie in anticipo!

Electric Eel

The electric eels are a genus, Electrophorus, of neotropical freshwater fish from South America in the family Gymnotidae. They are known for their ability to stun their prey by generating electricity, delivering shocks at up to 860 volts. Their electrical capabilities were first studied in 1775, contributing to the invention of the electric battery in 1800.

Despite their name, electric eels are not closely related to the true eels (Anguilliformes) but are members of the electroreceptive knifefish order Gymnotiformes. This order is more closely related to catfish. In 2019, electric eels were split into three species: for more than two centuries before that, the genus was believed to be monotypic, containing only Electrophorus electricus.

Misura 1,5 metri..pescata ad Olbia in Sardegna la cozza più grande del mondo! Naturalmente il post è ironico!

Link https://www.facebook.com/photo/?fbid=1000721864755971&set=a.358571975637633

Clownfish swimming in Coral Reefs of Australian sea..

Esplora il Mondo Sommerso con VitaMarinaWeb: Il Social che Trasforma la Passione in Avventura!

Immergiti in un'esperienza digitale unica con VitaMarinaWeb, il rivoluzionario social network che trasporta gli appassionati del mare in un universo online completamente dedicato all'oceano. Questo innovativo portale è progettato per unire la potenza dei social network con l'entusiasmo di una community specializzata, diventando il luogo virtuale per tutti coloro che amano il fascino avvincente del "pianeta acqua".

La registrazione è un'onda che ti porterà direttamente nel cuore di questa community marina. Dall'esplorazione subacquea alla vela, dalla biologia marina al surf, fino ai più semplici amanti della spiaggia: VitaMarinaWeb è la piattaforma che riunisce tutti i marinai digitali in un'unica marea di condivisione.

Una volta dentro, personalizza il tuo profilo con foto e video che raccontano le tue avventure marine, che siano immersioni mozzafiato o tramonti con i piedi nell'acqua. Condividi i tuoi momenti salienti con una community appassionata pronta a commentare, apprezzare e stringere legami virtuali con un semplice clic.

Ma VitaMarinaWeb va oltre l'ordinario: non è solo un album digitale, ma un vero e proprio centro nevralgico del mondo marino. Ricevi aggiornamenti giornalieri, approfondimenti e la possibilità di porre domande direttamente a un'Intelligenza Artificiale specializzata.

E se pensi che l'avventura finisca qui, ti sbagli! VitaMarinaWeb presenta un coinvolgente gioco online a tema mare, sfidando gli utenti a mettere alla prova le proprie abilità marinaresche.

In breve, VitaMarinaWeb è il rifugio digitale che ogni amante del mare desiderava. Una piattaforma dove coltivare la tua passione, arricchire le tue conoscenze e connetterti con chi condivide la tua stessa sete d'avventura marina. Non restare sulla riva, unisciti a noi! La registrazione è gratuita, ma l'avventura è senza prezzo.